2012に「ラリー用のシートの手伝いをしてもらえませんか?」とHRCから声をかけていただき、それから12年も経ってしまいました。

12年というとなかなかの年数だなと自分でも思います。

今年も2024のダカールに向けたシート製作をしています。

2024はボディのデザインが変わるという事で、ずっと赤色だったシートカバーが青色になりました。

2024はボディのデザインが変わるという事で、ずっと赤色だったシートカバーが青色になりました。

先のモロッコで青いシートを付けた新型が走ったのですが、詳細はまだ知りません。なんというかチラ見しかしていないのです。

まぁ、設計から言わせればシートだけ作ってもらえばいいのかもしれないのですが、結局本番になっても新型の詳細が分からないままというのは寂しいなと思います。いろいろと事情があると思うので、うちはうちの仕事をしっかりするだけと言い聞かせていますが、その仕事の情熱はどこから来るのかを考えると複雑ではあります。

まぁ愚痴るわけではないのですが、大きな組織と仕事すると色んなことがありますね。でも良いこともたくさんあります。

まぁ愚痴るわけではないのですが、大きな組織と仕事すると色んなことがありますね。でも良いこともたくさんあります。

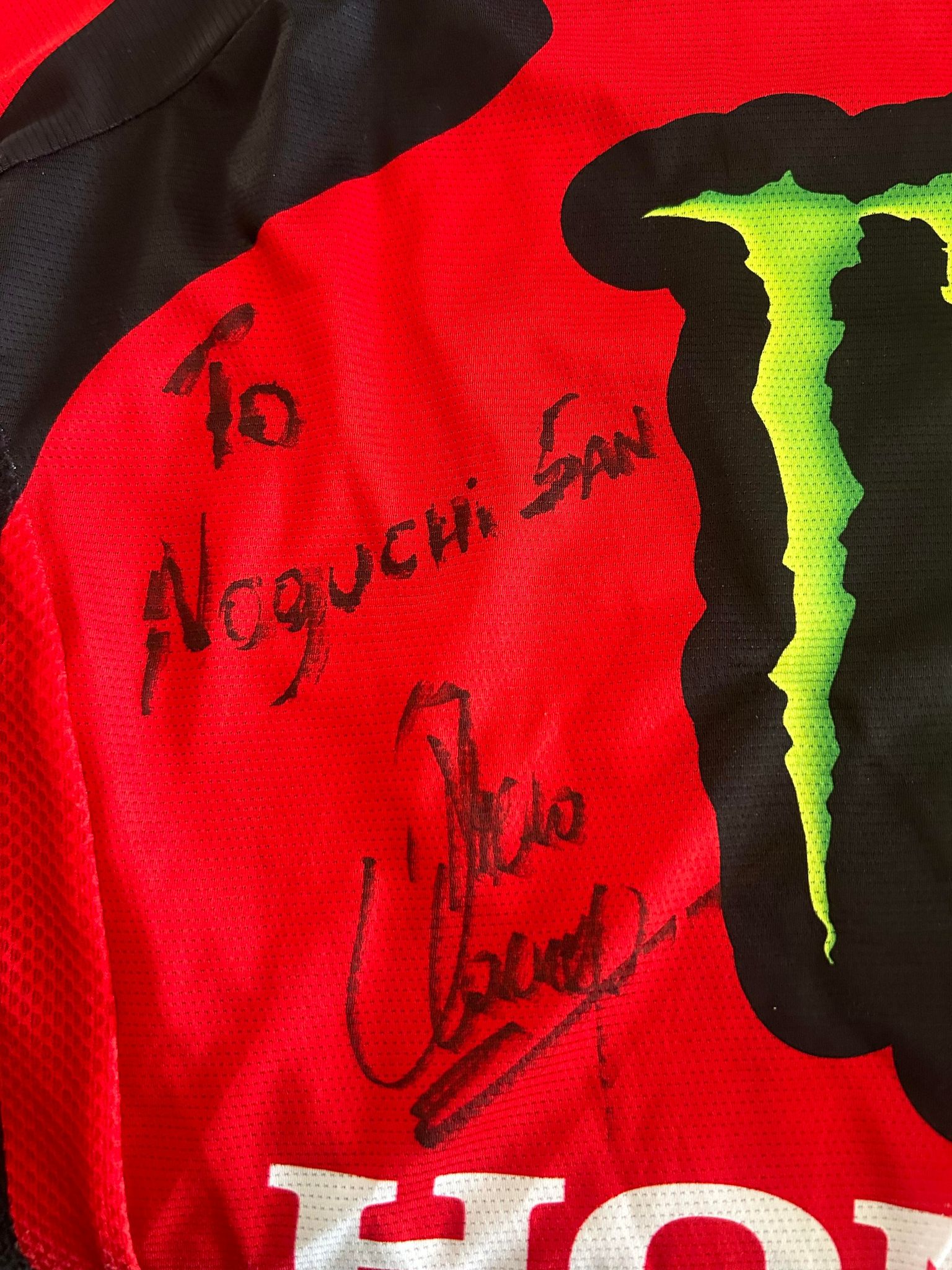

なんといっても、世界のHRCとロゴを並べるシート屋は他にはないかなと思っています。当初サイドにノグチマークが付いていたのですが、これも事情によって横はダメと言われて、考えた末に思いついたこのウエルダータグ。

ダメと言われてはいそうですかと引き下がるだけではやる気が起きないので、こうして知恵を絞って新しい技術を投入することで、普段のシート作りの役に立っています。

HONDAのロゴも同じ。

HONDAのロゴも同じ。

超グリップが良いシートカバーは表面の凸凹が深く、プリントが上手く行かないんです。

上手く行かない時もやらなくてはいけない。上手く行ってないことが分かっているので、なにか新しいものはないかと毎日探す。

探しているとそのうち見つかるもので、今では凸凹の深い生地にもしっかりプリントができるようになりました。

これも高いレベルで求められるからこそ見つけられたのだと思っています。

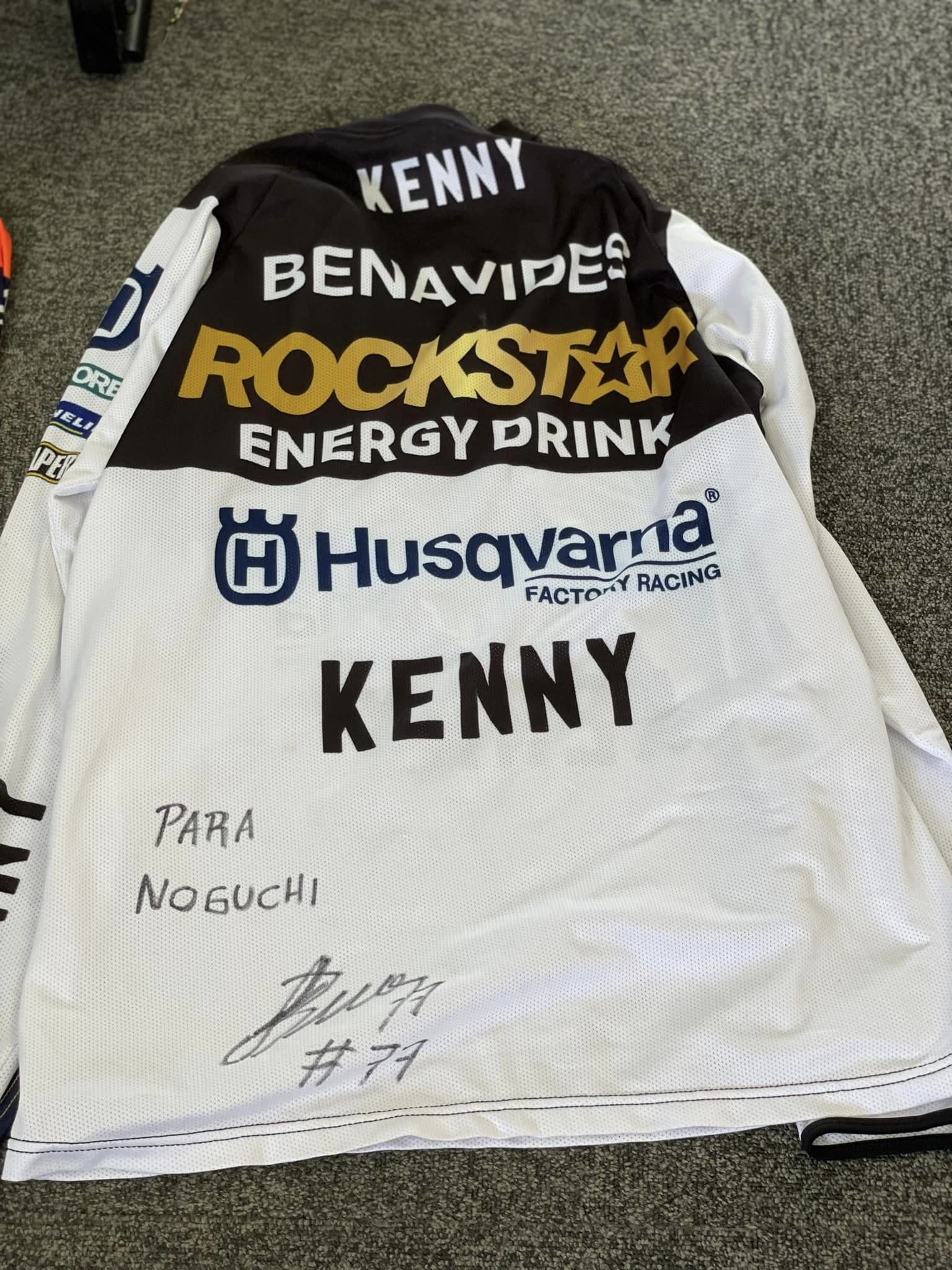

このトップライダーたちが求めるスペックにどうやって近づけるか。

このトップライダーたちが求めるスペックにどうやって近づけるか。

衝撃吸収材T-NETもそうだし、オリジナルウレタンもそう。

それらの組み合わせがライダーの疲労を軽減させ、操安性能も上げることになれば、それが私たちの求める理想にシートになり、広く一般の方々にもフィードバックできるようになります。

さて、2024のダカールはどんなドラマがあるのか楽しみです。

友人が24時間耐久レースに出るというので応援にも行ってきました。

友人が24時間耐久レースに出るというので応援にも行ってきました。